Gallery 2025

表示切り替え:作品一覧|制作レポート

Report. 14

【絵づくりのアプローチ】

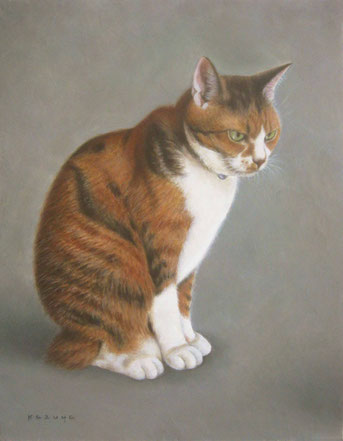

壁に立て掛けて描いた100号の後は、ミニイーゼルで描ける6号サイズのものを「一枚の繪コンクール」を見据えて制作していきました。

絵具は前作では3色のみを使用しましたが、今回は2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+緑と白の8種類を再び使用することとしました。

9月に「ギャラリー 一枚の繪」で個展をされていた久保博孝さんに教わったモデリングペーストの塗り方を実践していくような形で下地作りを進めていき、サンドペーパーをかけて下描きをしてから油彩絵具で着彩していきました。

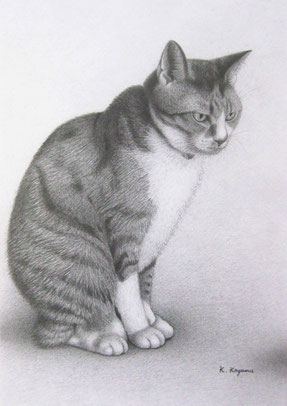

【エスキース】

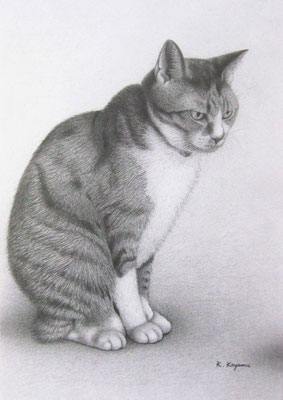

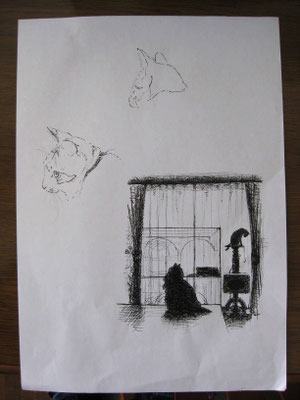

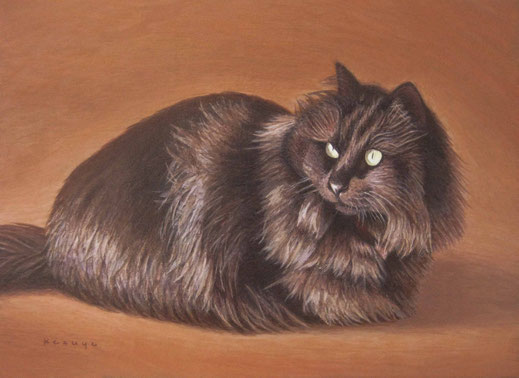

今作のエスキースは「第110回 一枚の繪コンクール」で佳作に選考していただいた鉛筆デッサンで、昨年の帰省時に描いたものでした。真ん中やや左寄りに猫を描いて、右側の空間を左側よりも広くとるイメージで描き進めていき、イメージよりも広くできた右側の空間をどうするか考えた結果、最終的には影が入り込んでくる構図とした一枚です。画面の外から影が入り込んでくるという発想は、山本佳子さんの「静かな刻」を思い出したのがきっかけでした。

【エスキースから得たもの】

エスキースはA4サイズで、キャンバスサイズの縦横比率に比べて細長い長方形ではありますが、猫の周りの空間が窮屈になってしまったところはまず改善点だと思いました。入り込んだ影を邪魔するようなところに書いたサインの位置も、本画では修正しました。猫の背中部分の陰影の強さも、猫の毛の柔らかさを妨げていると感じ、こちらも本画では修正していきました。エスキースは無彩色ですが、毛の流れや省略できる部分を確認できていたので、本画でもスムーズに描き進めていくことができました。

【「一枚の繪コンクール」物語】

2年程前から高い頻度で「一枚の繪コンクール」へ応募するようになり、猫の絵に関しては第104回(2024年4・5月号)と第110回(2025年4・5月号)、第112回(2025年8・9月号)で入賞することができました。

実家の猫は「ホーリー」と「きなこちゃん」なのですが、最初は「ホーリー」と「きなこちゃん」のアクリル画、次は「きなこちゃん」の鉛筆デッサン(今作のエスキース)、その次は「ホーリー」の油絵という順番で掲載されてきました。今回の「きなこちゃん」の油絵がどのような審査結果となるのかはわかりませんが、「一枚の繪コンクール」の中で自分なりのストーリー・展開を今後も作っていけたらと考えています。

【「一枚の繪コンクール」物語 2】

「一枚の繪 2025年10・11月号」の「第113回 一枚の繪コンクール」総評において審査員の松尾直子さんは「作品に込めた思いが誰かの心に届くことはとても嬉しいものです。この誌上コンクールが競うためではなく、絵を楽しみながら互いに思いを表現し伝えあう場となればと思っています。」と言われています。「一枚の繪コンクール」はすべての応募作品に講評が添えられて返却されるのですが、松尾直子さんの講評文は毎回何度も読み直しています。「一枚の繪コンクール」出身の一枚の繪掲載作家を目指して、今後もコンクールへ応募し続けたいと思います。

【絵の審査とは何か】

「第113回 一枚の繪コンクール」総評において松尾直子さんは「明確な正解基準がない絵の世界において、本当の意味でどちらが良い悪いと優劣をつけることなどできないのではないかと思います。」とも言われています。

「美術の窓」の編集者さんからは「系列の団体で実績を積んでからでないと日展の入選は難しい」という旨のお話を伺い、日展の審査員の経験もある久保博孝さんからは「やっぱり知ってる人(の作品)には手を挙げたくなる(票を入れたくなる)」というお話を先日伺いました。伺っていたお話の通り、今年私は系列の団体での実績がない中で日展に初めて出品しましたが、選外となりました。

では、絵の審査とは何か。「実力があるだけではオーケストラに入れない」という話も聞きました。実力に対する「評価」と総合的な「審査」の結果は、必ずしも一致しないということを最近学びました。

【今後の展開】

今作も前作に続いて「一枚の繪コンクール」で入賞した作品をエスキースとして制作をしていきましたが、エスキース自体を作品として成立するように仕上げていたので、モチーフや意図の整理が明解で短時間で完成させることができました。過去の作品をアップデートしながらセルフカバーするようなアプローチの仕方は、これからも試していきたいです。

所属団体や実績などに関係なくトライできる「一枚の繪コンクール」への応募は続ける一方で、美術団体との関わり方についてはしっかりと考えていく必要があることだと感じています。“大人の社会”に適合すべく、系列の団体で実績を積んでから再び日展へ挑戦するのかー。現在所属している近代日本美術協会の中で実績を積みながら、しがらみのない“正当な評価”を求めて別の道に活路を見出していくのかー。

いずれにしても、純粋にひたすら絵と向き合うことだけは変わらずこれからも続けていきたいです。

最後に、今回は関連作品を「エスキース」「本画」の順に並べました。

【使用画材】

キャンバスボード/リキテックス・ライトモデリングペースト/マツダ速乾性油絵具(習作用パーマネントイエローライト、習作用イエローオーカー、カドミウムレッド、習作用クリムソンレーキ、習作用コバルトブルー、習作用ウルトラマリン、習作用ビリジャン、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

【関連作品】

Report. 13

【絵づくりのアプローチ】

初めてのF100号サイズ(162cm×130.3cm)の制作。今回は絵具を多く使うことになってもいいように、最初に購入した習作用絵具セットの中で一度も使ってこなかった茶色と黒の2色を使用し、一部白を加えながら3色のみで制作していきました。

下地は、7月に「ギャラリー 一枚の繪」で個展をされていた杉本雅士さんが「ファンデーション(地塗り用油絵具)」を使われていることを参考にさせていただき、今回は「ファンデーション・アンバー(薄茶色系の地塗り用油絵具)」を使用することとしました。

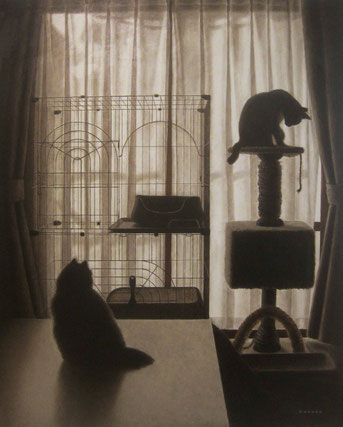

エスキース(本番の前段階として描く絵)的な位置付けとなるものを、以前F4号サイズ(33.4cm×24.3cm)で制作していたので、そちらも確認しながら描き始めていきました。これまでの作品のエスキースはA4サイズのペン画がほとんどでしたが、今回はアクリル画ということで、構図や形だけでなく色や明暗の幅を含めて再構築していくことができました。

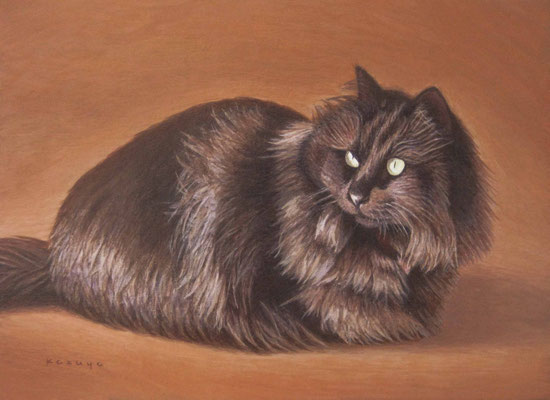

【エスキースの構想】

エスキース・F4サイズのアクリル画では、猫の生活と人間の生活が同じ空間にある日常を表したかったため、猫の遊びや寝食のための道具だけでなく、リモコンや新聞、幅広のペットボトルなども描き込みました。また、限られた空間であることを表すためにカーテンレールの上の壁部分まで入り込む構図とし、そこにゲージも描き、ダブルミーニングのような意図で(猫にとっても人間にとってもその空間が)《わが家》というタイトルにしました。

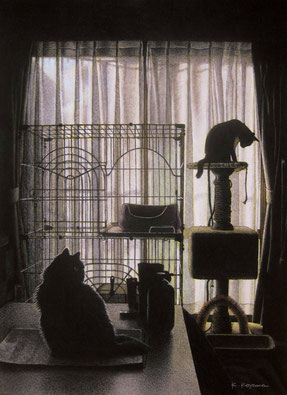

【本画の構想】

それを踏まえて今回のF100号では、まず焦点を猫に当てることとし、机の上に配置していた人間の生活を思わせるアイテムを削除し、しっかりと猫が引き立つ構図としました。また、画面をレースカーテンの最上部で切り取り、机を手前に引き伸ばすことによって、2匹の猫の位置をエスキースよりも上に押し上げ、より安定した構図になるようにしました。エスキースでは机の上の猫は、画面外にいる人間を見上げるかのような顔の向きですが、本画では猫同士の関係性を表したかったため、窓辺の猫を見守るような後ろ姿としました。

【エスキースからの変化】

机の上の猫は2年前に亡くなり、昨年帰省した時にはゲージもキャットタワーも買い替えられていて、窓辺の猫も年齢を重ね、元気に遊び回っていた頃とは違う落ち着いた様子に成長していました。エスキースは2年前に描きましたが、月日の流れをより明確に感じるようになった現在では、当時を懐かしく思う気持ちが強くなり、タイトルは《ノスタルジア(郷愁)》としました。また、エスキースのように空の青や庭の緑など具体的な色を入れると「今の日常」となってしまうと考え、思い出の中にある「かつての日常」を表すために本画ではセピア調の画面構成としました。

レースカーテンの明暗の強さを和らげたり、逆光を表す黒に茶色を多めに混ぜたり、2匹の大きさのバランスや形を整えたり、くっきりした絵からぼんやりした印象の絵に変えるなど、今の自分としての想いを表現した作品となるように心がけて制作していきました。

【筆とマスキングテープ】

筆に関しては引き続き「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」で紹介されているインターロン画筆を使用していて、前作と同様に10号と14号、20号のフィルバート(角の丸い平筆)で制作しました。ゲージの部分も10号の筆を横向きに使用し、長さや角度を測りながらマスキングテープも用いて描いていきました。10号の筆で細い線を適度に真っ直ぐ描く方法は、前作の琵琶の弦で試していたので、今作でもスムーズに描き進めることができました。

【今作に込めた別の想い】

エスキースは「一枚の繪 2024年 4・5月号」誌上の一枚の繪コンクールにおいて「秀作」に選考していただいたものでした。しかし、掲載誌を確認すると絵の上部が切り取られていて、その絵としての本来の姿はそこにはありませんでした。当時の審査員・コヤマ大輔さんは審査総評のコメントで「特に構図は、配置や大きさのバランスはもちろんですが、重なり方や、どこで画面外にはみ出すか、場合によっては、ほんの1ミリの場所の違いで絵の印象が変わることもあります。そこに自分自身で気がつくのはとても難しいことです。僕自身も自分の数年前の絵を見てようやく気がつくことも多々あります。」と言われています。一部分を切り取った状態の作品を公表することの是非は別として、上部が切り取られていたことと総評コメントを今の自分なりに解釈、咀嚼した上で、今回の制作に活かしていきました。

今作は日展への出品を予定しております。審査結果が発表される10月19日を、まずは待ちたいと思います。

【振り返り】

今回は茶色と黒の2色による混色のみでほぼ全てを描いたため、展覧会の搬出やギャラリー巡りなどの予定がありながらも短期間で完成することができました。また、絵具で描いたエスキースがすでにあったことから構想を練り直すこともより具体的にできたので、ペン画以外のエスキースも今後は増やしていけたらと思いました。下地については分量がよくわからず、一部薄く伸ばしたところの筆の跡が不自然に残ってしまったので、小さいサイズで再び試していきたいです。ただ下塗りの薄茶色がセピア調を表すことに効果的だったので、コントラストよりもニュアンスを表現したいときには、下色を入れてから着彩していく方法で制作を進めていきたいです。過去に描いた絵を、今なら油彩でどう描くかということなども、これから色々と試していきたいと思います。最後に、スケッチ、エスキースと本画、掲載誌、今年夏に行われた銀座中央ギャラリー公募展でのエスキースの展示の様子を関連画像としてまとめました。

【使用画材】

張りキャンバス/マツダファンデーション・アンバー/マツダ速乾性油絵具(習作用バーントシェンナ、習作用アイボリーブラック、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

【関連画像】

※中央のみ本画

Report. 12

【絵づくりのアプローチ】

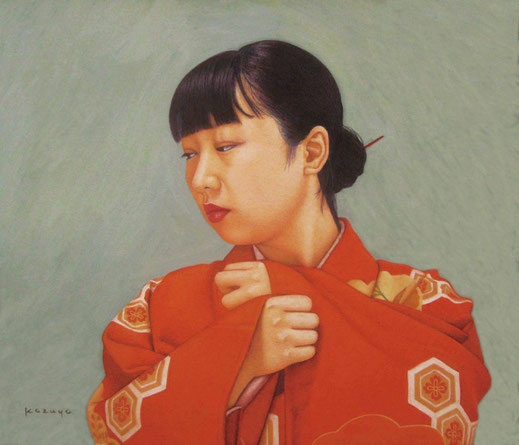

テーブルでも描ける4号サイズから油彩画をスタートし、20号や30号の制作を経て、いよいよ大作の部類に入るような50号の制作です。こちらは「近代日本美術協会展」への出品を見据えて制作を進めていきました。

絵具は引き続き今回も2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+緑と白の8種類を使用し、50号では張りキャンバスよりも木製パネルの方が安価だったため、そちらを使用することにしました。刷毛の跡が強く残らないように注意しながらジェッソを何度も薄塗りした後、紙やすりで表面を磨いてから鉛筆で下描きし、その後着彩していきました。

【背景の作り方】

REPORT.2の《予感》では、2023年一水会優賞の山本佳子さん《読書》を参考にして、床と壁の境目を一直線にせず、わざとずらして奥行きに変化をつけようとしました。REPORT.4《萌え袖》では、コヤマ大輔さんの手法を参考にして黄と青の組み合わせを試しながら緑系の色を作り、そこにオリジナルで白を混ぜて背景を奥に引き下げようとしました。それらのことを今度は同時に一枚の絵の中で、アクリル絵具から油絵に置き換えて試みました。

色味の濃さ(薄さ)としても、山本佳子さんの作品《立つ(娘)》《娘(立つ)》などを参考にさせていただいております。

【カドミウムレッド】

これまでの油彩画からの大きな変化として、今回はバーミリオンを使わずにカドミウムレッドを使用しました。バーミリオンはオレンジ寄りの色であるため、肌の色を作った時に黄味が強くなってしまっていましたが、カドミウムレッドに置き換えたことによってよりイメージに近い色を作ることができるようになりました。

こちらは「ビギナーからステップアップ 3原色できわめる油絵(池田清明著)」においてカドミウムレッドが紹介されていることを踏まえ、また「一枚の繪 2024年10・11月号」の特集「油彩・水彩混色テクニック」においても、佐久間公憲さん、斉藤秀夫さん、久保博孝さん、結城唯善さんなど、油絵を描く多くの方がカドミウム系の赤色を使用していることを知り、参考にさせていただきました。

【筆による制約の効果】

筆に関しては「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」で紹介されているインターロン画筆を使用しているのですが、今回は10号を中心にして14号、20号のフィルバート(角の丸い平筆)も含め3本で制作しました。「1日で描くリアル油絵ー」では、細い筆で細かく描き込む手法が紹介されているのですが、「ビギナーからステップアップー」では太い筆で大まかに描く手法が紹介されています。筆の種類は「1日で描くリアル油絵ー」ですが、手法として近いのは「ビギナーからステップアップー」のような形となりました。自由に整えることが難しい太めの筆を使うことで、よくわからない部分にこだわることがなくなりました。

【タイトルに意味を持たせるか】

大阪での展示を見に行ってきてくれた専門学校時代の仲間の手紙にあった「心の向くまま」という言葉を、今作のタイトルに付けさせていただきました。「一枚の繪 2024年12・2025年1月号」におけるコヤマ大輔さんの「画題に意味を持たせるかどうか」という総評では「僕はなるべくタイトルで説明し過ぎずに想像の余地を残すようにしています。絵の中の省略した部分を、見る方の想像で補ってほしいという意図があるからです」と言われています。

そのように、絵に描いた要素などをそのままタイトルとし、言葉による説明を特にしないという方もいらっしゃいます。その考えに倣う形でREPORT.1の作品には最初は《深草色のシャツ》とつけ、そこから改めて《三つ編みの少女》とつけることとしました。しかしやはりタイトルは、絵画において唯一言葉を使える場所ではあるので《少女から大人へ》などにすると、見る方の見方も変わったかもしれないとも思っています。では今回の場合はどうかというところですが、今作とあわせて「心の向くまま」というタイトルを見た人がどんな感想を持つか、それをまずは楽しみにしたいと思います。

【振り返り】

昨年末から絵づくりのアプローチの方法を見直してきた結果、昨年完成まで何ヶ月もかかった50号の絵を、今回は3週間程度で完成させることができました。ポーズだけを見れば、昨年の近美関東美術展の《愛の音色》に近いですが、内容は大きく変化しております。

また今回は、絵具の色を変えるだけでもかなり全体が変化することがわかったので、今後は絵具の色を試すことも順番に進めていきたいです。最後に、今作と関連のある作品画像をまとめました。

【使用画材】

木製パネル/リキテックスジェッソ/マツダ速乾性油絵具(習作用パーマネントイエローライト、習作用イエローオーカー、カドミウムレッド、習作用クリムソンレーキ、習作用コバルトブルー、習作用ウルトラマリン、習作用ビリジャン、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

【関連作品】

Report. 11

【絵づくりのアプローチ】

REPORT.10ではこのような振り返りをしました。「今後見極めていきたいことのひとつは、肌を美しく見せる方法です。どうしてもキャンバス地が肌の滑らかさを表す妨げになっているように見えてしまいます。下地の問題か描き方の問題かもっと別のことなのか、色々と試して改善していきたいです。」それを踏まえて今回は、下地にジェッソではなくモデリングペーストを使用しました。こちらは「一枚の繪 2024年8・9月号」の久保博孝さんの描き方を参考にさせていただきました。

絵具は引き続き今回も2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+緑と白の8種類を使用し、発表の場を求めて一般枠で参加させていただく「夏季 示現会小品展」への出品を見据えて制作していきました。

また、ちょうどこちらの制作を始めるタイミングで「美術の窓 9月号」への希望作品掲載のお話をいただいたため、《心の残像》も候補に考えながら制作していきました。

【絵を描くときの意識】

グラフィックやイラスト系の専門学校に通っていた頃、ある先生に「印刷物になることを想定してイラストを描くといい」と言われたことがあります。こちらの制作も、それに近い意識で進めていきました。もちろん、単体で成立する絵画と、文章を補助するような役割を元々持っているイラストレーションの性質の違いは理解しているつもりです。その上で、どこに向けて制作するのかという意識の持ち方次第で、絵の内容も変わってくると改めて感じました。

「一枚の繪 2025年4・5月号」で誌上講座が最後となったコヤマ大輔さんは「今回は誌上講座のことは考えすぎずに描きました」と言われています。これまで自分自身も、過去の受賞作の傾向を踏まえてコンクールへの出品作品を制作したり、今回の場合は印刷物になることを想定して制作していきました。

制作に至るまでの動機や感動や当初の構想、制作中の感覚や気分や流れ、制作後の作品の目的・用途の意識、それらをバランスよく制作していくことの大切さを感じながらの制作となりました。

【参考書】

今回も引き続き、技法書としては「ビギナーからステップアップ 3原色できわめる油絵(池田清明著)」「カリスマ講師の人気講座から生まれた 人物画のヒント150(大友義博 監修)」の2冊を中心に参考にさせていただいております。その中でも、「人物画のヒントー」の大友義博さん《バタースコッチローズの肖像》からは、構図や背景の色合いの方向性など多くの要素を参考にさせていただきました。

【1本の筆で油絵】

筆に関しては今回も「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」で紹介されているインターロン画筆を使用しているのですが、10号のフィルバート(角の丸い平筆)1本でほぼ全てを描ききりました。これまで“油絵は複数の筆を使い分けて描く”という先入観があり実践していましたが、筆を持ち替えたときの太さの違和感が制作の妨げになっていると感じ、手に一番馴染む太さの筆を1本だけ使用して制作しました。その結果、これまでよりもスムーズな流れで一定のリズムで制作することができました。1本の筆で一枚の絵を描く方法は、アクリル絵具で長年続けていた方法だったので、そのスタイルに戻した形となりました。

【業界の認識】

私は現在「近代日本美術協会」に所属しているのですが、今回発表の場を求めて「示現会」の書類審査に応募・通過して、夏季示現会へ出品することとなりました。夏季示現会が開催される1週間ほど前に「美術の窓 9月号」が発売されることから、純粋に少しでも宣伝になればと思い、出品作品の掲載を当初は希望しておりました。しかし、ギャラリー 一枚の繪のスタッフさんから「この世界は慣習の世界」と言われ、所属団体とは別の団体が主催する展覧会へ出品する作品を、公表・宣伝する形になることに対しては「賛否両論あると思う」と言われました。

作品発表の機会を多く作りたかっただけですが、裏目に出ることを回避するため、「美術の窓 9月号」への掲載作品は、所属団体主催の展覧会に出品した作品に差し替えることとしました。色々な美術団体主催の公募展で入賞している人に対して、個人的には「複数の組織から高く評価されてすごい」と感じていましたが、関係者の方々はそうは思わないようです。“業界としての常識や認識の仕方”をしっかりと理解して、身の振り方について考えていく重要性を今回の一件で強く感じました。美術の窓の編集者さんからは「公募展荒らし」という言葉も初めて聞きました。展示される、掲載されるということは“人目につく”ことでもあるので、注意すべきことがたくさんあるということを今回学びました。

【下地の効果】

今回初めて使用したモデリングペーストによって、キャンバスの目の凹凸が緩和されて滑らかな肌を描くことはできたと思っています。また、絵具だけでは出せないような偶発的な効果も、背景部分では感じました。展示や掲載について色々と考えを巡らせ、結果掲載は無くなりましたが、試したいことを順番に試して収穫を得ることが着実にできている実感はあるので、制作としては順調だと思います。

【振り返り】

旺玄会大阪展に行ってきてくれた、大阪の専門学校時代の仲間が送ってくれた手紙には「今回の展覧会で刺激を受け、久々に心の向くまま何か描いてみようかなという気持ちになりました」と書かれていました。今後は、“どこの美術団体が主催であるかを深く考慮せず発表の場を求めて出品する”という稚拙な行為は慎みますが、“心の向くまま”描くということがこの作品の中でできていたかについて、違う角度からまた考えさせられました。

単純に、絵を描いて生活していきたいだけですが、そのためにはもっと知るべき制作以外のこともたくさんあるのかもしれません。また、制作後の用途を意識してもそれが全てにならないことを心がけ、制作に至る衝動をより大切にして“心の向くまま”描くという基本に立ち返ることも大切なことかもしれません。11年ぶりに連絡をとった仲間から、今の自分に足りないものを教わった気がします。様々な気持ちが交錯する中でも完成したこの絵の持つ意味を、これからの自分によって高めていきたいと思います。

【使用画材】

張りキャンバス/リキテックスライトモデリングペースト/マツダ速乾性習作用油絵具(パーマネントイエローライト、イエローオーカー、バーミリオン、クリムソンレーキ、コバルトブルー、ウルトラマリン、ビリジャン、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

Report. 10

【絵づくりのアプローチ】

今回は油彩絵具を使用した人物画4作目ということで、直近3作のまとめのような意味合いも込めて、少し大きめのサイズで制作しました。絵具は今回も2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+緑、白の8種類を使用し、キャンバスにジェッソのみで絵具による下塗りなしという支持体を使用しました。

近美関東美術展への出展作品として、搬入日に間に合うように考えながらの制作となりました。

【画面の向き】

時間的な制約がある中で直近2作よりも広い範囲を描くということで、まずは画面を縦長か横長かどちらで使用するかでかなり悩みました。

前提として、人物を必要以上に大きく描くと何かの看板かポスターのようになってしまうことから、縦長でも横長でもある程度一定のサイズで人物を描きたいという構想はありました。縦長で使用した場合は人物のより広い範囲を描き入れることができるが、着物の模様などの入り込む範囲も増え、その分手数もかかることが気がかりで、横長で使用した場合はモチーフに対する背景の比率が高くなり、その背景の広めの空間づくりも“手数”という部分では未知数でした。

あまり横使いの人物画を見たことがない気がしたのですが、「一枚の繪 2023年2・3月号」の小野月世さん《陽のあたる部屋で》や湯澤美麻さん《星のまたたき》、本山二郎さん《初夏の風》などの画面が横長で使われた人物画を確認し、また自分自身もアクリル画《萌え袖》を描いていたことを思い出し、最終的には背景の描き方を試す意味も含めて横使いで使用することとしました。

【技法書と作品集】

今回も引き続き、技法書としては「ビギナーからステップアップ 3原色できわめる油絵(池田清明著)」「カリスマ講師の人気講座から生まれた 人物画のヒント150(大友義博 監修)」の2冊を中心に参考にさせていただきました。また一枚の繪株式会社より発行されている「佐久間公憲 作品集ーREFRAIN 2024ー」、「池田晴明 作品集ー日々の幸せを絵に綴るー」、「西田陽二 作品集ー花と女神 2024ー」の3冊も、いつでも見られる場所に置いて制作し、道標とさせていただきました。

【筆の選択】

筆に関しては今回も「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」で紹介されているインターロン画筆を使用しているのですが、大きめのサイズを描くということで、20号のフィルバート(角の丸い平筆)も今回からは使用しております。これまでの油彩画は小さいサイズだったので、0号と2号の丸筆と8号のフィルバートの3本で充分制作できました。

近代日本美術協会の野上悟さんは3種類の筆を3本づつ使用して筆を使い分けながら制作しているそうで、「一日で描くリアル油絵ー」でも筆を使い分けて制作する方法が紹介されています。油絵の描き方としてはそちらが一般的で正式なのかもしれませんが、1本から3本の筆でアクリル画を描き続けてきた自分にとっては、油絵であっても筆の本数はあまり重要ではないのかもしれません。

【背景の描き方】

今回その20号の筆で背景のほとんどを描いているのですが、大きい筆を使い慣れていないせいでかかすれたような部分がたくさんできてしまい、それならばと思ってその塗りむらを活かし、光が当たって左側に影ができている様子を大まかに描いていきました。コントラストは抑え気味ですが、「人物画のヒントー」の大友義博さん《憧れ》を参考にしております。背景を壁として人物との距離感や光の当たり方や影のでき方を観察して描いていくという部分では、「ビギナーからステップアップー」の池田晴明さんの人物画もかなり参考にしております。

(ちょうど制作開始前に発売された「一枚の繪 2025年6・7月号」の大友義博さん《憧れ》と「人物画のヒントー」の《憧れ》を見比べて、同じタイトルの作品を違う時期に制作することに対する興味も持ちました。)

【人物の描き方】

人物に関してはアクリル絵具でやってきたことを油絵に置き換えながら制作した直近3作の描き方そのままで、ポーズとしては骨格のポイントである首とひじが見える形とし、制作中に考える要素が少なくなって描き進めやすくなるように、事前によく考えてから制作していきました。引き続き着物の模様の簡略化も行っているのですが、これまでよりも帯を含めて模様の要素が増え、どうすれば絵の中で面に見えるのかという、こちらの部分はしっかりと考えながらの制作となりました。

【振り返り】

今回は日程が決まっている中で逆算して制作していきましたが、だからこそ背景のグラデーションを綺麗に整える時間はないと早めに判断し塗りむらを活用し、その結果これまでほど堅い絵にはならなかったと自分では感じています。また絵における省略を、色々な方面から着実に進められていることも実感しております。

制約がないからこそ追求できることもあれば、制約があるからこそ生まれるものもあるわけで、時間の制約なしで昨年制作したアクリル画《 TAMASHIZUME 鎮魂歌》は、描き直しすぎて明度も彩度も落ち込んでいってしまった典型だと思っています。池田晴明さんが6号未満の細い筆を使わないというのも、筆の制約を設けることで小手先に走らないようにしているのかもしれません。時間も道具も使い手次第で、あればいいということではなさそうです。

また今後見極めていきたいことのひとつは、肌を美しく見せる方法です。どうしてもキャンバス地が肌の滑らかさを表す妨げになっているように見えてしまいます。下地の問題か描き方の問題かもっと別のことなのか、色々と試して改善していきたいです。

【使用画材】

張りキャンバス/リキテックスジェッソ/マツダ速乾性習作用油絵具(パーマネントイエローライト、イエローオーカー、バーミリオン、クリムソンレーキ、コバルトブルー、ウルトラマリン、ビリジャン、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

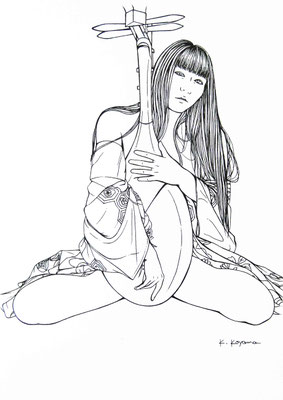

Report. 9

【絵づくりのアプローチ】

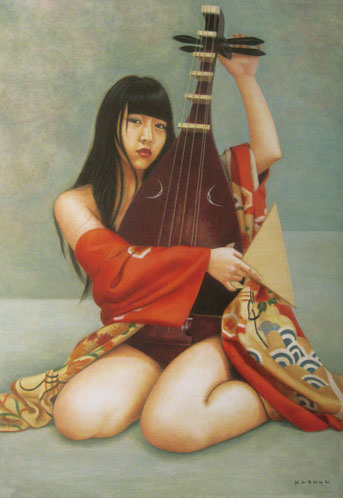

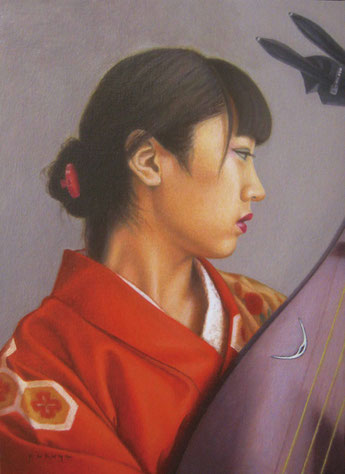

油彩絵具を使用した人物画3作目です。今回も2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+緑、白の8種類の絵具を使用して制作しました。支持体はキャンバスボードを使い、ジェッソを少し水で薄めたものを3回塗り重ね、紙やすりをかけました。木製パネルにジェッソの支持体を用いた前回の制作時、予期しないところに不規則な刷毛の跡が残っていたことが少し気になったため、今回は規則的なキャンバス地の目を滑らかにするようなイメージの支持体を作ることとしました。また正面向きに近い角度の顔の構図が2作続いていたので、顔は横向きとし、琵琶を演奏しているシチュエーションとしました。

【技法書の活用法】

今回も何冊かの技法書を活用しているのですが、「ビギナーからステップアップ 3原色できわめる油絵(池田清明著)」からは特に肌の色味の方向性や、背景のトーン、制作の進め方などを参考にさせていただきました。「カリスマ講師の人気講座から生まれた 人物画のヒント150(大友義博 監修)」には実際に横顔を描いた作品や横顔を描くポイントが載っているので、それらを中心に参考にさせていただきました。

また、「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」で紹介されているインターロン画筆が「ビギナーからステップアップー」で紹介されている豚毛よりも自分に合っていると感じたので、そちらの筆を使用して制作していきました。やはり試行錯誤と取捨選択を的確に行っていくことが、ものづくりにおいては重要なことだと感じています。

【作品集の活用法】

今回からは、一枚の繪株式会社より発行されている「佐久間公憲 作品集ーREFRAIN 2024ー」、「池田晴明 作品集ー日々の幸せを絵に綴るー」、「西田陽二 作品集ー花と女神 2024ー」の3冊も、いつでも見られるように近くに広げた状態で制作しました。絵を見る時には特に気にしないけど、実際に描くとなるとどう描こうか考えるような部分ー例えば横顔だと目立つ位置にくる“耳”を、人物画を多く描かれている方々はどう描いているかなどを参考にさせていただきながら制作していきました。

“情報を入れずに自分を信じて自分だけの世界で表現する”みたいなことを長年続けてきましたが、ひと一人だけの発想や経験、知恵や学びには限度があることに、ここ数年ではっきりと気付くことができました。

【続・絵における省略とは】

今回は、着物の模様を簡略化(単純化)することに加えて、鏡面加工のようになっている楽器の表面の光の反射なども単純化していきました。「ビギナーからステップアップー」、「池田晴明 作品集ー」、美術雑誌「一枚の繪」などでバイオリン奏者を多く描かれている池田晴明さんの作品を見ながら、どうすればそこまでの境地に辿り着けるのか考え、今の自分としての落とし所を探っていった感覚でした。綺麗に整えて描く習性が今の自分には身についていて、そのせいで堅い絵になっていることを理解した上で、まずは細かいものを大まかに描いていくところから絵における省略化を今後も進めていこうと考えています。

【絵に線は必要か】

「人物画のヒントー」には「物を描くとき、線で描きますが実際には物に輪郭線はありません。あるのは明暗や色相の差によってできる境界で、それを便宜上、線に置き換えているのです。」という記述があります。確かに大友義博さんの作品もそうですが、池田晴明さんの完成作品にも線は全くありません。「ビギナーからステップアップー」には「おおらかな表現を目指して、なるべく太い筆で描くように心がける」という記述があり、「リズムよく」「一筆で」というような描き方の説明が印象に残りました。イラスト関係の専門学校出身の自分にとって、絵において線は重要な要素だと考えてきましたが、自分が制作するものがイラストから絵画に移行してきた今は面でとらえる重要性を学び取り、その結果今作でも輪郭線を細い線でくっきりとなぞるようなことはしませんでした。だからこそ「存在していると感じる絵」を描く手応えみたいなものを感じるようになってきたのかもしれません。

【振り返り】

細かく描き込めるけど描き込まない、輪郭線をとらえているけどくっきり描かないというのは、できないからしないということとは全く違うことだと思います。それができるからこそ理解しているからこそ、ここさえ抑えておけばというポイントが見つかり、絵に強弱が生まれると思います。自分なりにですが模様を簡略化することを試し始め、輪郭線を線として最終的に残さないことを覚え、背景の明度や彩度を調節することによって空間が生まれて背景とモチーフがぶつからなくなることを学びました。それらは全て、人からのアドバイスや、技法書や美術誌による情報、自分以外の人の作品から感じ取ったことを活かした結果です。

これからも色々な考え方や描き方を柔軟に取り入れて、昨年までの「最初から最後まで全力投球(一本調子)で見てて疲れるような絵」からの完全な脱却を目指すということも、念頭において制作していきたいです。

【使用画材】

キャンバスボード/リキテックスジェッソ/マツダ速乾性習作用油絵具(パーマネントイエローライト、イエローオーカー、バーミリオン、クリムソンレーキ、コバルトブルー、ウルトラマリン、ビリジャン、パーマネントホワイト)/クサカベ ネオペインティングオイル

Report. 8

【絵具の組み合わせ】

油彩絵具を使用した人物画2作目です。今回は2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+緑、白の8種類の絵具を使用して制作しました。「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」では2種類の黄、2種類の赤、2種類の青+白の絵具での制作方法が紹介されていて、「ビギナーからステップアップ 3原色できわめる油絵(池田清明著)」では1種類の黄、2種類の赤、2種類の青+白での制作方法が紹介されています。それら2冊の技法書と黄、赤、青、緑、白の5種類の絵具を使用されたという佐久間公憲さんの《野の花》の制作方法をミックスしたような絵具の組み合わせで制作することとしました。

【パレットへの絵具の並べ方】

「1日で描く リアル油絵ー」では絵具を“固有色”と“カゲ色”に分類して考えパレットに区別して並べているのですが、制作を重ねるにつれて固定観念のようなものが生まれて窮屈に感じるようになってきたため、今回からは純粋に色相環の順に並べて制作しております。こちらは「一枚の繪 2024年10・11月号」の特集「油彩・水彩混色テクニック」における結城唯善さんの“基本のパレット”を参考にさせていただきました。

【下地と構図】

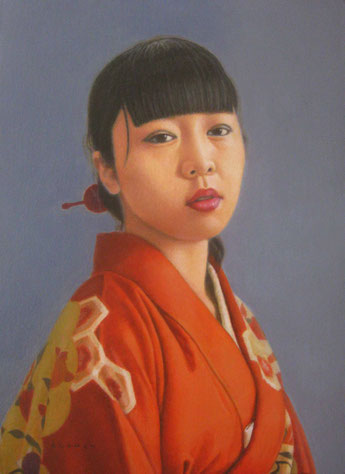

今回は「1日で描く リアル油絵ー」を参考にした有色下地も作らず、木製パネルにジェッソを塗って紙やすりで磨いただけの真っ白でツルツルに近い下地としました。前作を改めて振り返ったとき、有色下地の影響で肌のハイライト部分があまり明るく描けていない気がしたためです。また構図は「一枚の繪 2025年4・5月号」より大友義博さん《まなざし》と「ビギナーからステップアップー」より池田清明さん《22才の肖像》を参考にさせていただきました。

【絵における省略とは】

REPORT.2 でも触れているのですが、山本佳子さんは以前から「省略することの大切さ」について言われていて、その「省略」について池田晴明さんは「ビギナーからステップアップー」において「省略することは単純化することであって、手を抜くこととは違う」旨の記述をされています。今回の制作では、着物の模様を簡略化(単純化)するという試みを自分なりにしていきました。すぐに乾くので細かい描き込みが次々とできてしまうアクリル絵具とは違い、すぐには乾かないため大まかに描いていくしかないという側面が油絵具にはあるため、全体を描き込んでしまいがちな自分には合っているのかもしれません。模様を省略したことで制作時間も短くなり、“ラクに”描くことができました。それによって見る側も“ラクに”見られる絵になっていたらいいなと思っています。

【人物画のヒント】

新たな技法書として、「カリスマ講師の人気講座から生まれた 人物画のヒント150(大友義博 監修)」も今回からは参考にさせていただいております。特に、輪郭を含む「線」のとらえ方や今回の場合でいう奥にある左肩の色合いのバランス、同じ光の当たり方でもくっきりしたように見えてしまう模様の隣り合う色同士をどう調整していけば自然な面に見えるかなど、多くの部分に反映させていただきました。画像だとわかりにくいですが、今回背景は、右側から左側にかけて明るい色合いから暗めになるようにグラデーションをかけました。モチーフの明暗と同じ方向で背景の明暗も描いているのですが、背中と頭の周りには明るい色を混ぜてヴァルール(明暗による位置関係)の調整をしております。背景の描き方に関しては、まだまだ大いに改善の余地がある部分だと思うので、これからさらに色々と試していきたいです。

【振り返り】

REPORT.6 の振り返りにある「確かにそこに存在していると感じるような絵」を描くことについては、少しずつできるようになってきたのかもしれないと感じています。今はそこに、息づかいを感じるような柔らかい絵もプラスして描きたいと考えています。

某合唱対決の番組で、審査員の方がある合唱に対して「ずっと聞いていたい」という評価コメントをしていました。絵に置き換えたら「ずっと見ていたい」ということだと思います。中谷時男さんは「絵の評価は人にもより、いろいろありますが、一番は飾っておきたい作品です」と言われています。飾っておきたい、ずっと見ていたいと思う絵とはどんな絵なのか。その辺りについてもよく考えて制作に生かしていきたいと思います。そして下地の作り方、下書きの画材と描き方、絵具の色を置いていく順番や陰影の濃さ、そもそもの絵具の色数など、絵づくりのアプローチの仕方も今後の制作を通して順番に試していって、ぼんやりとでも自分なりの形を一歩づつ作っていきたいです。

【使用画材】

木製パネル/リキテックスジェッソ/マツダ速乾性習作用油絵具(パーマネントイエローライト、イエローオーカー、バーミリオン、クリムソンレーキ、コバルトブルー、ウルトラマリン、ビリジャン、パーマネントホワイト)/クサカベ ネオペインティングオイル

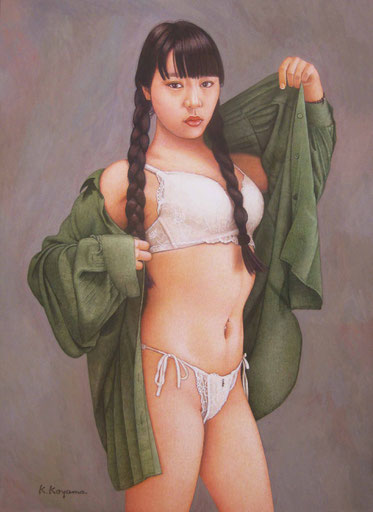

Report. 7

【絵づくりのアプローチ】

油彩絵具を使用した人物画1作目です。今回は、アクリルガッシュで行ってきたことをそのまま油絵に置き換えるイメージで、REPORT.1の《三つ編みの少女》同様、黄、赤、青、緑、白の5種類の絵具を使用しました。こちらは「一枚の繪 2024年10・11月号」の特集「油彩・水彩混色テクニック」における佐久間公憲さんの《野の花》の制作方法を参考にしたもので、「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」という技法書でいうところの鮮やかな黄、赤、青(固有色3色)+緑、白のイメージです。

【新たな技法書】

今回は「ビギナーからステップアップ 3原色できわめる油絵(池田清明著)」という教本からも色味や考え方などを参考にさせていただき、それらも取り入れながら制作を進めていきました。前作のように「1日で描く リアル油絵ー」を参考にして有色下地を作り、相性のよさを感じた速乾性の油絵具と一般的なペインティングオイルを使用して制作を開始しました。

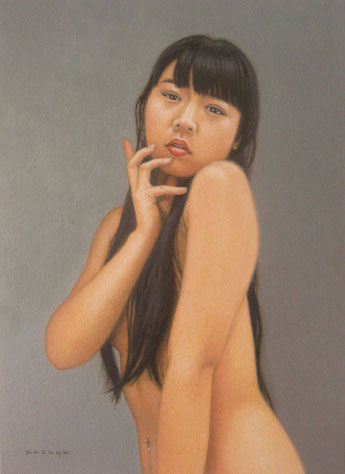

【制作のテーマ】

まずは人物画にとっての重要な色の要素である肌の色の作り方を色々と試すため、セミヌードのようなポーズとしました。着衣の状態だと、どうしても骨格のバランスや肉付きなど、隠れている部分の想像や計算が必要になりますが、裸婦の状態はある意味“答え”なので、形を取ることがスムーズにでき、その分、色作りに重点を置いた制作ができました。

【アクリルガッシュと油絵具の違い】

アクリルガッシュを使用した《三つ編みの少女》同様、肌の色は黄、赤、青、白の絵具を使用して、背景と髪の毛は黄、赤、青、緑、白を使用して描いていますが、画面上で絵具が馴染んでいく油絵具の扱いやすさというものを今回も強く感じました。アクリルガッシュを使用すると、意識をしなくても画面上の隣り合う色がくっきり見えるようになりやすく、そのためイラストっぽさが出やすくなります。油絵具は乾燥がゆっくりなためグラデーションが作りやすく、重ね塗りによる厚みも感じます。

アクリルガッシュは“強調”に適した画材であるのに対して、油絵具は“ニュアンス”を表すのに適した画材というのが今のところの印象です。

【絵具の白の使い方】

REPORT.1 ではこのような振り返りをしました。「アクリル絵具で人物画というスタイルの中での課題としては、白の絵具の使い方ということも今回感じました。特に肌を描く時に、水で薄めた明るい色と白を混ぜた明るい色では色合いが違うことから、白の絵具を使わずに下地の白さを生かして水で薄めた色を明るい肌色としてこれまで多用してきたのですが、それだと明るさの加減の調整を後から行うことができないためやはり白の絵具を使いたいのですが、それだとやはり違う色合いの肌色になってしまう。その辺りの解決方法を今後は探っていきながら制作を進めていきたいと思います。」

油絵の場合、白の絵具を混色した色の覆い隠す力が強力なため、明るい部分の色を後から入れていくことが容易で、下地の白さを生かすこと(残すこと)を考えずに制作ができることがわかりました。アクリル絵具で課題と感じていた肌の明るい部分の色も、油絵で白の絵の具を使えば解決できることを学びました。ちなみにですが、白の絵具は池田清明さんに倣って「パーマネントホワイト」を使用しています。

【背景の作り方】

背景は「ビギナーからステップアップー」より池田清明さんの《セニョリータ》《彩(いろどり)》《メロディー》などを参考にさせていただきました。現状では筆の跡を残さないように整え過ぎている部分はありますが、光の当たり方を意識しながらフラットな壁を描くイメージで空間を作っていきました。画像では伝わりにくいかもしれませんが、上からの光を意識して色合いの調整をしております。

【振り返り】

肌の色の作り方と髪の毛の色の作り方に関しては、アクリルガッシュと同じ方法でスムーズに制作を進めることができました。ただ背景に関しては、塗りむらが気になって重ね塗りをし過ぎてしまい、鈍い色味になった印象を持ちました。「ビギナーからー」でも、特に大作の場合、色を重ねていって鈍く沈んだ色になることがあることが明記されています。そのような重ね塗りの加減に加え、グラデーションの整え方や輪郭線をどこまで残すかなど、何をどこまで整えるかについては、これからの制作を通して見極めていきたいと感じました。

【制作過程の写真を撮ることの是非】

制作過程の写真を撮ることは、今回も一旦控えました。写真に撮るとコントラストが強調されるため、気にしなくていいところまで気になってしまい制作の手掛かりにまでしていたことに、写真を撮らなくなってから気づきました。制作における写真との付き合い方に関しても、今後考えていく必要があるところだと感じています。

【使用画材】

キャンバスボード/リキテックスジェッソ/マツダ速乾性習作用油絵具(パーマネントイエローライト、バーミリオン、コバルトブルー、ビリジャン、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

Report. 6

【絵づくりのアプローチ 1】

油彩絵具を使用した2作目です。今回も引き続き「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」という技法書を参考にさせていただきました。

この技法書に倣って鮮やかな黄、赤、青(固有色3色)と、暗い色合いの黄、赤、青(カゲ色3色)の6色+白を、新たに用意した習作用油絵具セットに入っている色に置き換えて使用しております。参考にさせていただいた作品は主に、技法書の《グラス》と久保博孝さんの《フラワーランゲージ》です。

【絵づくりのアプローチ 2】

手順としても技法書の通り、カゲ色を混色した色を全体に下塗りしてグレーっぽい画面を作ってから描き進めていきました。また前回は絵具もペインティングオイルも速乾性のものを使用したのですが、今回はどちらも一般的な通常のものを使用して描き始めていきました。しかし通常の油絵具の扱い方がよくわからず、制作2日目に一度全て拭き取って下書きのみの状態に戻してから、改めて速乾性の絵具を使用して描き進めていきました。

【画材の相性、画材との相性】

絵具とペインティングオイルの組み合わせを通常×通常、通常×速乾性、速乾性×速乾性…と試していった中で、自分の描き方に一番合っていると感じたのは速乾性×通常でした。前作では絵具の伸びがあまりないことの描きにくさを少し感じていたのですが、その要因がペインティングオイルにあったことがわかりました。今作ではその速乾性の油絵具×通常のペインティングオイルという組み合わせを中心に使用して制作しております。

【モチーフのセッティング】

技法書では、ダンボールで囲われた中にモチーフを設置して照明を一方向から強く当てるなどかなりきっちり空間を作っているのですが、その方法が自分には窮屈に感じたため、テーブルの上にグラスを置いて奥に“ついたて”を置いただけの状態で制作しました。窓から入ってくる日差しと部屋の照明による明暗の変化が面白く、それを楽しみながら描くことができました。また、奥についたてを置いたことでモチーフの輪郭がくっきりしたため、絵具を速乾性に変えて以降はスムーズに描き進めることができました。

【色の作り方】

背景とグラスは、前作と同様カゲ色3色と白の混色で作っていき、植物の部分は固有色3色も使いながら描いていきました。今回はモチーフの色の要素を増やして使う絵具の色数も増やして描きましたが、その中で自分には理屈よりも感覚で描いていく方が向いているとも感じました。「一枚の繪 2024年10・11月号」でコヤマ大輔さんが「頭で色名を覚えるのではなく、目で見てつくることが大切だと思います」と言われています。同じ組み合わせの色を混色しても比率が変われば色味も変わるし、違う組み合わせの色を混ぜて同じ色味を出すこともできます。型にはめればいいというわけではないことも今回学ぶことができました。

【振り返り】

今回の作品が完成する頃には、花は枯れて実も変色してしまっていました。刻々と変化していくものを描き留めることの意味深さのようなものを、改めて感じました。また、複雑に反射している光やグラスへの映り込みなどをそのまま描かず、省略したり簡略化したり置き換えたりして、どうなっていれば絵として自然に見えるかを考えながら描きました。目に見えるものの何をどう描いていくかということは、これからも考えて制作していきたいです。今後は、明暗の関係性や輪郭線の強弱などもさらに調整して、確かにそこに存在していると感じるような絵をまずは目指していきたいです。

【使用画材】

キャンバス/リキテックスジェッソ/クサカベ習作用油絵具→マツダ速乾性習作用油絵具(パーマネントイエローライト、バーミリオン、コバルトブルー、イエローオーカー、クリムソンレーキ、ウルトラマリン、パーマネントホワイト)/世界堂ペインティングオイル

Report. 5

【絵づくりのプロセス 】

今回はこれまでのアクリル絵具ではなく、初めて油彩絵具を使用して制作しました。参考にさせていただいた技法書は「1日で描くリアル油絵の基本 6色+白だけで多彩に描ける本格入門!」です。昨年12月頃から改めて制作方法を見つめ直し、三原色を基本とした色使いからの展開をアクリルガッシュで試してきましたが、こちらの技法書は丁度その発展版のような内容でした。

この技法書では、鮮やかな黄、赤、青(固有色3色)と、暗い色合いの黄、赤、青(カゲ色3色)を6色として使用しているのですが、今回の制作ではカゲ色3色+白を基本色として使用し、描き進めていくこととしました。絵具の色の種類としては、用意した習作用油絵具セットに入っている色に置き換えて制作しました。

【写真から絵への変換】

最初ということで、以前同じ写真からの絵づくりをしたことがある実家の猫(ホーリー)に再びモデルになってもらって、第2章で紹介されているグリザイユ(モノクロの絵)の描き方を参考にしながら、色味の幅を狭くして明暗の幅を広くするような描き方で描いています。前回は写真に写った比率のままのホーリーを描きましたが、その絵に対して近代日本美術協会の福田守男さんから「写真には手前のものが大きく写る特性がある→写真は実際と違う→顔と体の比率が合っていない」という指摘を受けました。また、近代日本美術協会の高梨敬子副理事長からは、キャットタワーの上を切り取ったシチュエーションであることに対して「絵としては重心が不安定」という指摘も受けました。それらを踏まえて今回は、写真から絵に昇華する方法についてもしっかりと考え、矛盾や違和感、不自然さのない絵を目指しました。

【初めての油絵】

初めて油絵を描いて感じたことは、アクリル絵具よりもかなり扱いやすいということです。アクリル絵具はすぐに乾くため、広い範囲を塗る場合、塗り終わる頃には塗りはじめの部分が乾いていたりします。そのため乾く前の状態を維持して画面上で色を混ぜてグラデーションを作ったり重ね塗りをしたりするようなことは難しく、そういう点では制約のある画材でした。それに対して油絵は、乾く速度が画面全体で均一で緩やかなため、自分にとってはイメージ通りの制作がしやすくアクリル絵具よりも自由に描ける画材という感想を持ちました。また、油彩絵具の中でも速乾性のものを使用したため、アクリル絵具に慣れている自分にとっても乾く速度に対する扱いにくさは特に感じませんでした。

【技法書の取捨選択】

背景は、技法書で紹介されている《ライム》を参考にして描きました。モチーフに光が当たっていることから浮かび上がる空間を背景として描くという発想は、とても新鮮でした。今後、大きめの人物画などでも、色合いを変えて試していきたいと思いました。その一方で「短時間で描くこと」をテーマにした技法書であるためか、部分的に描き進めていく方法が推奨されているところには抵抗がありました。油絵の特性を活かした描き方かもしれませんが、やはり絵は全体として関係しあって成立するものだと思うので、画面全体をある程度統一したペースで描き進めていくことを自分は大切にしたいと再確認することもできました。

【過去作品との比較】

初めての画材だったので制作のスケジュールが予測できなかったこともありますが、今回は制作過程の写真を撮らず、油絵第一作目を完成させることにまずは集中して制作しました。今後は少しづつ色の幅を増やした作品や、徐々にサイズの大きい作品も制作していきたいと考えています。モチーフもこれまで中心だった人物だけでなく、今回のような動物や花、風景など、自分なりに油絵の可能性を試して広げていきたいと思っています。また今回は最後に制作過程の写真に代えて、実際に参考にした写真、その参考写真を使って2年前に制作した作品画像、今回の作品画像を順に紹介しております。

【使用画材】

キャンバスボード/リキテックスジェッソ/マツダ速乾性習作用油絵具(イエローオーカー、クリムソンレーキ、ウルトラマリン、パーマネントホワイト)/マツダ速乾性ペインティングオイルスペシャル

Report. 4

【絵づくりのプロセス 】

今回は、近代日本美術協会春季展への出品を前提として、規定サイズ最大の10号のキャンバスに、ターナーのアクリルガッシュを使用して制作を進めていきました。描きやすさを特に重視して、複雑な着物の模様が入り込まないようにバストアップの構図とし、モチーフと背景の境目がシンプルで、また骨格の計算についてもあまりしなくていいようなポーズとしました。

改めて絵具の色は黄、赤、青、緑、白の5色を使用し、既製の絵具の色に頼らずに描いております。 最初の構想から方向転換した部分もありますが、アクリルガッシュを使用した直近三作を踏まえての一作を描き切ることができたと思います。

【背景の構想】

今回は、結果としては特定の方の作品を特には参考にしない形となりましたが、最初の構想では背景は「池越しの並木」を単純化したようなイメージで考えていました。それは、タイプは全く違いますが、背景を単純化、省略化したような田所雅子さんや佐久間公憲さんの作品に魅力を感じ、自分だったらどうするかを試してみたかったからです。昨年の近代日本美術協会展への出品作品《TAMASHIZUME 鎮魂歌》も同様の発想で、モネの最晩年の作品を参考にして木々を単純化したようなものを背景に描いてはいるのですが、よりシンプルにし主張や手数を少なくすることを意識して途中まで描き進めておりました。

【発想の転換】

制作8日目までは背景に木々の緑を思わせるような色を暫定的に入れていました。しかし背景の下側から三分の一くらいまで池を描いていくと、その池部分が奥に遠ざかって見えることに気づきました。久保博孝さんの「混色をするときに注意しているのは、明度と彩度です。近い色、遠い色は彩度で決まります。近くはより強く鮮やかに。遠くは前に来ないように混色して調整します。」という言葉を思い出し、背景として丁度いい加減の色が作れたかもしれないと思い、池部分の色として混色して用意した色を背景全体にまで広げることとしました。ちなみにですが、コヤマ大輔さんが色んな種類の黄と青を組み合わせて、風景画の緑を描いていることを参考にして、背景は黄と青プラス白で描きました。

【成果と課題】

背景が奥に遠ざかったことによって、人物の黒髪や朱色の着物が引き立ち、背景と人物の間に距離感を作ることができたかなと思います。また肌の色の作り方や立体感の出し方、課題として感じていた白色の絵の具の使い方などを含め、アクリルガッシュを使用した自分なりの描き方は見つけられたとも思っています。

その一方で、人物画の視線の向きの難しさも感じました。二作前の、椅子を使った人物画もそうですが、顔の正面方向とは違う方向に目が向いていることが現実にあって実際にそうなっているとしても、その瞬間を切り取ってしまうと不自然に見え違和感を覚えてしまうー。顔の正面方向とは違う方向に目が向いた状態の人物は、写真であっても見ているうちに怖さのようなものを感じてくるー。理由はわかりませんが、目は正面を向いているものという先入観があるせいなのかもしれません。人物画を描く上で、どの瞬間をどんな角度から切り取るかは、今後の課題として取り組んでいきたいと思います。

【次作に向けて】

今後は、少しづつ油彩画にも挑戦していきたいと考えています。2年前の全国日曜画家コンクールの審査員講評において、田所雅子さんは「油絵などの絵具を重ねる画材で描いたら強い絵になったのでは、と残念に思う賞候補が何点かありました」とコメントされています。近代日本美術協会の福田守男さんや吉田絵美さんからも油絵の画材としての強さを伺い、ここ数年関心は高まっておりました。

独学でできるものなのかはわかりませんが、画材を変えて描いてみるくらいの感覚で、これから色々と試していきたいと思います。

【使用画材】

キャンバス/リキテックスジェッソ/ターナーアクリルガッシュ(パーマネントイエロー、パーマネントスカーレット、ウルトラマリン、ビリディアン、ホワイト)

Report. 3

【絵づくりのプロセス 1】

今回は、山本佳子さんや田所雅子さんが白っぽい服を着た女性を多く描いている印象があり、何か理由があるのかもしれないという思いからイメージを整理していきました。大きめの作品が2つ続いたので、気分転換の意味合いも込めてテーブルでも描けるサイズのものです。棚を整理していたらたまたま出てきたイラストボードを使用しているのですが、全国日曜画家コンクールの規定にちょうど当てはまるサイズだったので、そちらを目標にして制作を進めていきました。

【絵づくりのプロセス 2】

今回も絵具は長く使ってきたリキテックスのアクリル絵具ではなく、それぞれの透明度の違いを特に考えずに使えるターナーのアクリルガッシュを使用し、色数を絞って混色と水分量の調節によって描いていきました。また、最初から絵具で描き始める方法が普段の描き方ではあったのですが、数年ぶりに鉛筆で下書きをしてから、その上に絵具で描いていきました。構図としては田所雅子さんの作品を参考にしていて、顔周りの空間を広めにとって腰から上を描くような配置の仕方にしました。

【背景のグラデーション】

肌や髪の毛の色の作り方は前回までに把握していたのと、服が白色なので色の要素をあまり考えなくていいことから、今回は特に背景の描き方を色々と試しながら制作していきました。「一枚の繪 2024年10・11月号」で大友義博さんが《薔薇とベリー》の制作において背景に黒系、グレー系、白系を含めて混色していることがとても興味深かったため、この絵でも黒やグレー系の色を背景に使うこととしました。雰囲気としては、杉本雅士さんの《晴明》などの作品のように、人物に光が当たっているような煙が立ち上っているような空間をイメージし、画面の外側に向かうほど暗い色合いとなるように調整していきました。

【色と質感】

肌の色は引き続き赤系、黄色系、青系に白を加えながら混色しているのですが、前回の反省から赤みが強くならないように注意して制作しました。輪郭線をくっきり描かないことを前作で覚えたので、特に手の部分に柔らかさや丸みを出せたかなと思います。

服の色は、前作の背景や椅子と同様に青系と茶色系、白の3色を基本とし、そこに今回は赤系と黄色系を混ぜて無機質な質感にならないようにしました。また、胸の下部分で絞られたようなふんわりした形の服で、骨格や肉付きは分かりにくいですのですが、肩とひじの位置関係だけは伝わるように注意しました。

【白い服の理由】

今回「白い服を着た女性の絵」を実際に描いて感じたことは、手数が抑えられることに加えて立体感を出しやすいということです。前作では、服の基本となる色を4〜5色の混色によって作っていたため混色後に色味の微調整が必要だったのですが、今回の白が基調な服の場合は混色後の色合いの“ずれ幅”が少ないため効率的に描き進めていくことができました。その“ずれ幅”をきっちり整えずに生かすことも絵画の世界の“省略”ではあると思いますが、前作の制服ではその時その時の混色具合によって、赤みがかった紺色になったり黄色の比率が高くなったりして、その微調整に神経を使いながらの制作となっていました。また、紺色のような濃い色の服だと光が当たっている部分と影の部分の色の差があまり大きくないのに対して、今回の白い服だと光と影の関係や境界線が分かりやすいため立体感を出しやすいという印象を持ちました。“白い服の理由”がどこにあるかは分かりませんが、描きやすいという手応えみたいなものは感じることができました。

【今後の展開】

アクリルガッシュは不透明の絵具という特徴があるのですが、今回それほど厚塗りをしていないはずの背景部分に乾燥後のひび割れが細かく数箇所にできてしまいました。それもアクリルガッシュの特徴ではあるので、やはりメインの画材としてではなく武器の一つとして兼ね備えておくという方向に今後は持っていけたらと思います。次回は久しぶりに着物姿を描こうと考えていて、まずそこまではアクリルガッシュで色々試そうと考えています。薄塗りに不向きなアクリルガッシュによる混色を学んでいる今、今後の展開が楽しみです。

【使用画材】

イラストケントボード/リキテックスジェッソ/ターナーアクリルガッシュ(パーマネントスカーレット、パーマネントイエロー、ウルトラマリン、ビリディアン、ローアンバー、ホワイト、ミキシングホワイト、ニュートラルグレー5、ジェットブラック)

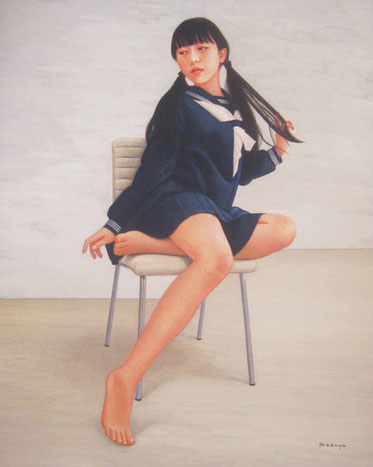

Report. 2

【絵づくりのプロセス】

今回はまず、椅子に座った女性像を多く描いている山本佳子さんの作品に影響を受け、僕自身も椅子に座った人物画を描きたいという思いから、構想を組み立てていきました。画材としては、前回主要な色の絵具を買い足したターナーのアクリルガッシュを使用し、支持体としてキャンバスではなくイラストケントボードを使用することとしました。これは、日美展に出品することを前提として今回の制作を開始したい意向があった中で、出品規定に「張りキャンバスの場合、厚みは2cmまで」という表記があるためです。規定内で最大の30号を制作しようと考えた時、市販のキャンバスだと厚みが2cmを超えてしまうため、ケントボードをカットしてF30のサイズにし、そこにジェッソを二重に塗って制作を開始していきました。

【背景という空間】

今回の制作の中でやりたかったことは、まず椅子のある空間をしっかり作ることです。そのためにモチーフを大きく描き過ぎないように注意し、ペン画の中で見つけた椅子が自然に見える角度や描き方を、今回の制作に生かしていきました。また「一枚の繪 2024年10・11月号」の特集「油彩・水彩混色テクニック」の中の湯澤美麻さんのページを見て、白系、青系、茶色系の3色でグレー系の色味が作れることを知り、それを実践したくて今回、床と壁と椅子にあたる部分をそれぞれその3色のみで比率を変えて差別化を図りながら描いていきました。

構図としては山本佳子さんの《読書》を参考にしていて、床と壁を一直線で区切らずに人物を境目にしてずらすことによって空間の奥行きを表現しようとしています。

【モチーフ】

実はこの日、モデルさんは遅刻をして来られたのですが、そのせいなのか終始落ち着かない様子が見て取れました。読書するポーズをとっても肩に力が入っているように見え、それならばと思い不安定な心持ちが表せるようなポーズからの絵づくりを考え、この形に落ち着きました。

絵具の色は、今回も佐久間公憲さんの《野の花》のように白系、赤系、黄色系、青系、緑系の5種類の絵具を使用していています。色の濃い部分の度合いは山本佳子さんや結城唯善さんの作品を目安にしているのですが、この絵の中では背景の淡い色合いと対比するような描き方となりました。また、肌の色は小野月世さんのように赤系、黄色系、青系の3種類を基本とし、そこに白を混ぜながら制作しています。

【省略することの大切さ】

山本佳子さんが以前から言われている「省略することの大切さ」を僕自身も学生時代に言われてきましたが、どうしても満足するまで描き込んだり整えたりしたくなってしまい、制作に時間をかけ過ぎてしまうことがこれまで多くありました。それを踏まえて今回は、描き込みすぎないこと、こだわりすぎないこともテーマとして制作しました。背景の壁部分にできた“むら”をそのまま残し、輪郭線や境界線をくっきり描かず、肌の影部分も薄くして「サラッと描いた」ような感じを目指しました。それらが絵を描く上での省略することとは違うかもしれませんが、全てを詳しく描かなくていいということの一歩目は踏み出せたかなと思います。

【制作の振り返り】

今回重視した空間作りという部分においては、床の光が当たっている部分と影の部分の明暗や椅子との関係性によって“床の面”を作ることができたことから、奥にあるのが壁だと認識できると思うので、ある程度まではできているとは思います。肌の色の赤みが強くなったことに関しては、冬服を着ている冬場であることを考えると不自然ではないかもしれませんが、意図的ではないので、この絵を見た人がどう判断するかに興味があります。全体の調和という観点から見てもやはり肌の色が浮いて見えたりもするので、空間作りを重視したあまり人物の描き方が甘いように見られるかもしれませんが、アクリルガッシュを使用してできることを一つ一つ着実に実行して試して確認している段階の作品として、得られた情報を色々とこれからに生かしていきたいと思います。

【今回の収穫】

ちなみにですが、前回キャンバスに描いた時はミキシングホワイトを混色した色を背景に使ったのですが、その方法でケントボードに“面”を作ることが難しかったため、今回の制作では通常のホワイトを使用しました。油絵だとさらに白の絵具の種類が多いみたいなので、色々な方法があるということを今のうちから学べていることも大切な経験であり、今回の収穫だと思います。

【使用画材】

イラストケントボード/リキテックスジェッソ/ターナーアクリルガッシュ(パーマネントスカーレット、パーマネントイエロー、ウルトラマリン、ビリディアン、ローアンバー、ホワイト、ミキシングホワイト)

report. 1

【絵づくりのプロセス】

ここ数年は、ザラザラの下地を最初に作ってからその上に描いていく方法で基本的には制作を進めていましたが、今回は久しぶりに張りキャンバスを使用しました。画面の質感よりも、描きやすさや手数の少なさを重視したい意図があったからです。そのキャンバスにジェッソを2重に塗って十分に乾かしてから、制作を開始しました。絵具としては、長年使用しているアクリル絵具を使っているのですが、下書きをした時にうまく絵具が乗らない感覚があったので、リキテックスではなくターナーのアクリルガッシュを使用することとしました。

まず、今回の制作では、何よりも「一枚の繪 2024年10・11月号」の特集「油彩・水彩混色テクニック」を参考にしています。手元にあるアクリルガッシュの色の種類に応用してという形ではありますが、佐久間公憲さんの《野の花》の制作に倣って白系、赤系、黄色系、青系、緑系の5種類の絵の具のみを使用しています。

【肌の色の決め方】

肌の色は、小野月世さんが以前から言われている赤系(血の色)、黄色系(皮膚の色)、青系(静脈の色)の3種類を基本にして、山本佳子さんのように白を混ぜたり水で薄めたりしながら調整して描いていきました。色味の方向性としては西田陽二さんの作品を参考にしながらも、影の部分は結城唯善さんの作品を参考にするなど、特定の方の模倣にならないように注意して制作しています。また、ここ数年は最初から混色されたような色の絵具を使ったり、影の部分で茶色系の色を使ったりもしていたのですが、基本に立ち返るように色の三原色の混色で影の部分も描いています。これは、近代日本美術協会の福田守男さんに「補色の使い方」を改善点として指摘されたことも関係しています。

【背景の作り方・考え方】

背景は、使用した5種類の絵具を全て使って、比率を変えながらもトーンは均一になるように調節して描いていきました。久保博孝さんが「混色をするときに注意しているのは、明度と彩度です。近い色、遠い色は彩度で決まります。近くはより強く鮮やかに。遠くは前に来ないように混色して調整します。」という言葉が、背景の描き方で悩み続けていた自分にとっての一つの答えのように感じ、その言葉を自分なりに解釈し実践していきました。近代日本美術協会の雨宮正子さんに「背景が単色だと深みが出ないのでは」ということを以前指摘されたことも影響し、また、こちらの絵がある程度大きさのあるサイズ感であることからも、佐久間さんの《野の花》のように色々な色が混ざり合っていることが分かる色調をイメージして制作していきました。

【混色の効果】

今回、既製品の絵具の色に頼らずに5種類の絵具の混色で表現することをテーマとして制作し、その中で「黒の絵具を使わずにどうやって黒を表現するか」ということも久しぶりに考えました。田所雅子さんも言われているように「黒は使ってはいけないという呪縛」をなぜか美術の教育の場で僕自身も植え付けられてきたのですが、いつからか黒の絵具を使うようになり、その結果黒を多用し過ぎていたことに気付かされました。黒髪を表現するために単独で黒の絵具を使ったりもしていたのですが、今回のような赤系、黄色系、青系、緑系の4色の混色の方が温かみや柔らかさを表せることを学びました。また、ここ数年は単色、または2色を混ぜたものを繰り返し薄く塗り重ねるというレイヤーを重ねていくような方法を基本として絵づくりを進めていましたが、3色以上を混色することによって色の幅が出せることも作業の手数を抑えられることも学びました。

【制作の振り返り】

改めて振り返ると、色の描き分けという部分や女性の肌の色合いを表現するという部分では、これまでとは違うアプローチの仕方の中から折り合いをつけていくことができたと感じていますが、輪郭線(背景と服、下着と肌の境界線など)の描き方には課題が残ったとも感じています。コヤマ大輔さんが花を描く過程で「背景を塗る時は、花との境界線をシャープにするか、ぼかすかに注意します。すべてシャープにするとシルエットが強くなりすぎる場合があります。」と言われていますが、僕自身数年前から輪郭線をくっきり描く傾向が無意識のうちに強まってしまっていたことにも今回気づくことができました。

今後は油絵を始めたり植物を描いたりもしていきたいと思っているのですが、「アクリル絵具で人物画」というスタイルの中での課題としては、白の絵具の使い方ということも今回感じました。特に肌を描く時に、水で薄めた明るい色と白を混ぜた明るい色では色合いが違うことから、白の絵具を使わずに下地の白さを生かして水で薄めた色を明るい肌色としてこれまで多用してきたのですが、それだと明るさの加減の調整を後から行うことができないためやはり白の絵具を使いたいのですが、それだとやはり違う色合いの肌色になってしまう。その辺りの解決方法を今後は探っていきながら制作を進めていきたいと思います。

【使用画材】

張りキャンバス/リキテックスジェッソ/ターナーアクリルガッシュ(パーマネントスカーレット、パーマネントイエロー、ウルトラマリン、パーマネントグリーンミドル、ミキシングホワイト)

表示切り替え:作品一覧|制作レポート

Gallery 2025

|GALLERY:2025|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|〜2015|

|SKETCH/DRAWING:2025 〜紫〜|2024 〜紫〜|2023 〜マイティー〜|2022 〜マイティー〜|2021 〜マイティー〜|2021 〜かなた〜|

| HOME | EXHIBITION | GALLERY 2025 | SKETCH/DRAWING 2025 〜紫〜 | PROFILE | BLOG | CONTACT |